HOME

La

traccia©

Copyright I.C.P. e Antonio D’Arienzo

tratto

dall'Abstract di "La

traccia: dal sopralluogo al verdetto"

e da "Pregi

e limiti dell'Indagine Grafodocumentale",

rispettivamente pubblicati nel mese di maggio 2002 (ISBN

88-87975-06-X) e nel mese di maggio 2009 (ISBN-978-88-87975-07-9)

La

criminalistica non è una scienza a sé stante, bensì

è l’applicazione di procedure scientifiche e di

tecniche, talune semplici come la fotografia e altre abbastanza

evolute come quelle nucleari, tutte volte ad identificare l’autore

di un reato, ad accertare le cause, l’epoca, i mezzi di un

evento criminoso e talvolta anche a prevenirlo. Elemento cardine

della criminalistica è la “traccia”,

quell’informatore silenzioso e incorruttibile senza il quale

nessuna indagine può avere alcuna speranza di successo.

La

traccia, nella genericità del termine e negli infiniti aspetti

che può assumere, è muta, ma diventa eloquente quando

l’investigatore, con la propria esperienza, riesce a trarre da

essa quelle informazioni preziose che possono inchiodare il reo alle

proprie responsabilità; a volte una traccia che a prima vista

appare insignificante, poi può rivelarsi risolutiva per le

indagini.

Con

il termine “traccia” ci si riferisce comunemente a

qualsiasi segno lasciato da un corpo materiale, che costituisce la

prova del suo passaggio, e per estensione può essere intesa

come ogni vestigio che dimostri il compimento di un evento. Le

“tracce” non sempre sono materiali: è il caso di

quelle vocali. Le tracce, se possibile, vanno prelevate e custodite,

ma in numerosi casi è sufficiente fotografarle. La fotografia

è ancora un mezzo insostituibile per “portare” la

traccia nel dibattimento, perché non sempre è

sufficiente relazionare un fatto o descrivere un luogo.

Le

figure qui riprodotte sono un campione delle infinite tracce che

quotidianamente sono sottoposte ad esame dagli investigatori.

F1.

Vari tipi di tracce ematiche: A) colatura (si dirigono parallele

verso il basso per effetto della forza di gravità); B)

trascinamento (si osservano striature); C) schizzi (hanno uguale

provenienza e alcune tracce sono puntiformi); D) gocciolatura (si

determinano rimbalzi attorno alle gocce più consistenti); E)

falsi spruzzi (diverse direzioni delle singole tracce); F)

imbrattamento (macchie disordinate, non uguali, non circolari); G)

impronte di mani; H) particolare di “G".

F1.

Vari tipi di tracce ematiche: A) colatura (si dirigono parallele

verso il basso per effetto della forza di gravità); B)

trascinamento (si osservano striature); C) schizzi (hanno uguale

provenienza e alcune tracce sono puntiformi); D) gocciolatura (si

determinano rimbalzi attorno alle gocce più consistenti); E)

falsi spruzzi (diverse direzioni delle singole tracce); F)

imbrattamento (macchie disordinate, non uguali, non circolari); G)

impronte di mani; H) particolare di “G".

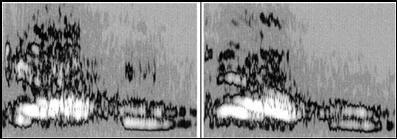

F2.

Esempi di impronte lasciate dall’espulsore (sx) e

dell’estrattore (dx) su due bossoli di cartucce (reperto e

campione sperimentale) esplose con la medesima arma (pistola Beretta

cal. 9 mm Parabellum modello 92 FS). Si tratta di accertamenti

microidentificativi di competenza dell'esperto balistico.

F2.

Esempi di impronte lasciate dall’espulsore (sx) e

dell’estrattore (dx) su due bossoli di cartucce (reperto e

campione sperimentale) esplose con la medesima arma (pistola Beretta

cal. 9 mm Parabellum modello 92 FS). Si tratta di accertamenti

microidentificativi di competenza dell'esperto balistico.

F3.

Sequenze di una rapina: le immagini così acquisite sono

trasmesse all’autorità giudiziaria che poi procede

all’identificazione della persona ritratta. Si tratta di

accertamenti di natura antroposomatica.

F3.

Sequenze di una rapina: le immagini così acquisite sono

trasmesse all’autorità giudiziaria che poi procede

all’identificazione della persona ritratta. Si tratta di

accertamenti di natura antroposomatica.

F4.

Un elenco telefonico calpestato da un intruso, rinvenuto sul

pavimento di un ufficio. Sulla copertina si osserva l’impronta

lasciata dalla suola di gomma di una scarpa sinistra. Seguono le

fotografie delle due scarpe sinistre dello stesso modello

appartenenti a due possibili sospetti e le relative impronte. Solo

una di esse presenta un elemento caratteristico che individua non

solo il tipo e il modello, bensì l’esemplare della

scarpa calzata dal malvivente.

F4.

Un elenco telefonico calpestato da un intruso, rinvenuto sul

pavimento di un ufficio. Sulla copertina si osserva l’impronta

lasciata dalla suola di gomma di una scarpa sinistra. Seguono le

fotografie delle due scarpe sinistre dello stesso modello

appartenenti a due possibili sospetti e le relative impronte. Solo

una di esse presenta un elemento caratteristico che individua non

solo il tipo e il modello, bensì l’esemplare della

scarpa calzata dal malvivente.

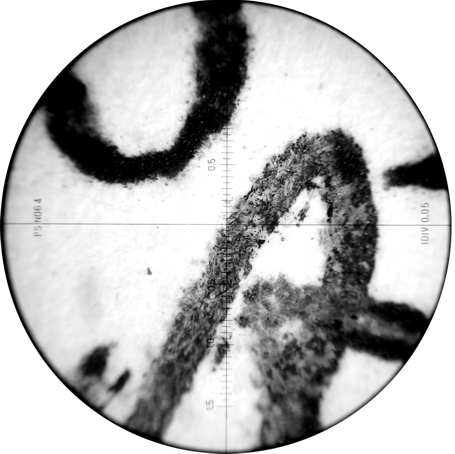

F5.

I caratteri particolari delle impronte dermiche (delle quali si

occupa la dattiloscopia) sono rappresentati dal tipo e dalla

posizione di contrassegni caratteristici, i cosiddetti punti di

identità, che comprendono: 1) interruzioni; 2) estremi (inizi

o termini di “linee” o “tratti”); 3)

interlinee (rilievi con soluzioni di continuità, fra due linee

parallele); 4) uncini (in estremi di linee); 5) incroci (tra due

linee); 6) biforcazioni; 7) tratti (piccoli frammenti di linee fra

altre linee parallele); 8) punti (come il precedente, con la

differenza che si tratta di un punto e non di un segmento); 9)

deviazioni; 10) isolotti (tratti o punti contenuti in figure chiuse);

11) occhielli o occhi (figure chiuse, vuote); 12) intrecci (linee che

si intersecano, formando serie di occhielli). Sono di competenza

dell'esperto dattiloscopico.

F5.

I caratteri particolari delle impronte dermiche (delle quali si

occupa la dattiloscopia) sono rappresentati dal tipo e dalla

posizione di contrassegni caratteristici, i cosiddetti punti di

identità, che comprendono: 1) interruzioni; 2) estremi (inizi

o termini di “linee” o “tratti”); 3)

interlinee (rilievi con soluzioni di continuità, fra due linee

parallele); 4) uncini (in estremi di linee); 5) incroci (tra due

linee); 6) biforcazioni; 7) tratti (piccoli frammenti di linee fra

altre linee parallele); 8) punti (come il precedente, con la

differenza che si tratta di un punto e non di un segmento); 9)

deviazioni; 10) isolotti (tratti o punti contenuti in figure chiuse);

11) occhielli o occhi (figure chiuse, vuote); 12) intrecci (linee che

si intersecano, formando serie di occhielli). Sono di competenza

dell'esperto dattiloscopico.

F6.

La contraffazione di un assegno svelata dalla fotografia con la

tecnica dell'infrarosso: L'importo in cifre dell'assegno, che in

origine era di "500.000", è stato trasformato in

"1.500.000" aggiungendo una cifra "1". Con la

tecnica dell'infrarosso, si constata la diversità di

inchiostro del tracciato della cifra "1" rispetto alle

restanti cifre sul La contraffazione di un assegno svelata dalla

fotografia con la tecnica dell’infrarosso: l’importo in

cifre dell’assegno, che in origine era di “500.000”,

è stato modificato in “1.500.000” inserendo la

cifra “1”. Con la tecnica dell’infrarosso, si

constata la diversità dell’inchiostro della cifra “1”

rispetto a quello della penna usata per tracciare le altre cifre.

Sono esami di natura grafodocumentale che possono essere eseguiti, se

fornito sia della necessaria competenza sia dell'idonea attrezzatura,

dal consulente in analisi e comparazione della grafia.

F6.

La contraffazione di un assegno svelata dalla fotografia con la

tecnica dell'infrarosso: L'importo in cifre dell'assegno, che in

origine era di "500.000", è stato trasformato in

"1.500.000" aggiungendo una cifra "1". Con la

tecnica dell'infrarosso, si constata la diversità di

inchiostro del tracciato della cifra "1" rispetto alle

restanti cifre sul La contraffazione di un assegno svelata dalla

fotografia con la tecnica dell’infrarosso: l’importo in

cifre dell’assegno, che in origine era di “500.000”,

è stato modificato in “1.500.000” inserendo la

cifra “1”. Con la tecnica dell’infrarosso, si

constata la diversità dell’inchiostro della cifra “1”

rispetto a quello della penna usata per tracciare le altre cifre.

Sono esami di natura grafodocumentale che possono essere eseguiti, se

fornito sia della necessaria competenza sia dell'idonea attrezzatura,

dal consulente in analisi e comparazione della grafia.

F7.

Nella figura a lato, sopra, parole tratte da un documento; sotto,

altre parole tratte da un altro dattiloscritto; infine, confronto fra

le lettere “o” relative ai due documenti.

L’introflessione del lato sinistro delle “o”

dimostra l’unica provenienza dei due dattiloscritti. Come al

punto F6, la competenza può essere anche per perito grafico.

F7.

Nella figura a lato, sopra, parole tratte da un documento; sotto,

altre parole tratte da un altro dattiloscritto; infine, confronto fra

le lettere “o” relative ai due documenti.

L’introflessione del lato sinistro delle “o”

dimostra l’unica provenienza dei due dattiloscritti. Come al

punto F6, la competenza può essere anche per perito grafico.

F8.

Nella figura, a sinistra il particolare di una pistola recante la

matricola asportata con la punta di un trapano; al centro,

particolare ingrandito della contraffazione: essendo stato asportato

in profondità lo strato di metallo su cui fu apposta la

matricola, che non è stata identificata; a destra, particolare

delle fasi finali di rigenerazione di una matricola abrasa con una

lima (prima dell’operazione di ripristino, sull’arma si

osservava soltanto il solco prodotto dalla lima.

F8.

Nella figura, a sinistra il particolare di una pistola recante la

matricola asportata con la punta di un trapano; al centro,

particolare ingrandito della contraffazione: essendo stato asportato

in profondità lo strato di metallo su cui fu apposta la

matricola, che non è stata identificata; a destra, particolare

delle fasi finali di rigenerazione di una matricola abrasa con una

lima (prima dell’operazione di ripristino, sull’arma si

osservava soltanto il solco prodotto dalla lima.

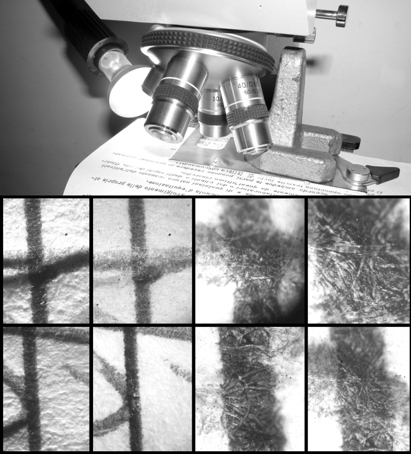

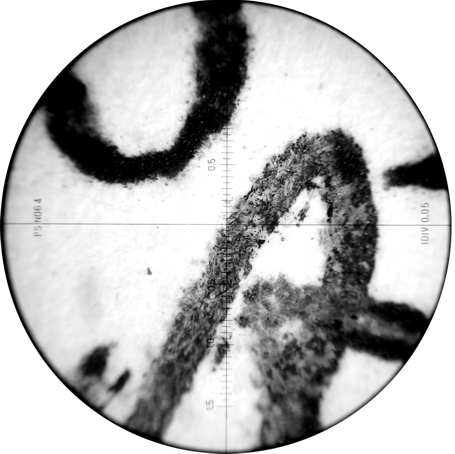

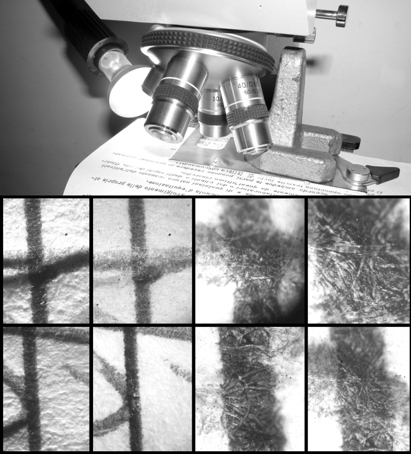

F9.

Applicazioni

della microscopia. A- Ricomposizione di due frammenti di un foglio di

giornale, uno rinvenuto sul luogo del reato e l’altro addosso

all’indagato. Con lo stereomicroscopio qui riprodotto,

l’immagine osservata può essere visualizzata sul monitor

o inviata al computer. Il piano di appoggio è un

diafanoscopio, che consente di osservare il reperto cartaceo per

trasparenza. B- Minuti tratti di penna illuminati con un fascio di

luce semiradente, osservati con un microscopio sul quale è

applicata una videocamera collegata al computer. I particolari

ripresi si osservano in basso nella figura “F9-B”, a

minore (sx) e a maggiore (dx) ingrandimento. C- Attraverso l’esame

microscopico è stato accertato che una sottoscrizione era

stata ricalcata dal falsario con una penna a sfera, sopra il

tracciato di una firma autentica riportata sulla carta con una

stampante a getto di inchiostro. La microscopia trova pure

applicazione nella ricerca della successione cronologica dei tratti

che si intersecano.

Seguono,

da sinistra a destra, figure F9-A, F9-B e F9-C.

F9-A F9-B

F9-B F9-C

F9-C

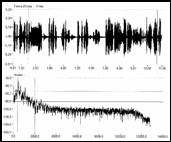

F10.

Le “tracce” non sempre

sono materiali: è il caso delle “tracce” vocali.

Nelle figure, rappresentazioni grafiche di segnali acustici

estrapolati , nel corso di una perizia fonica destinata al

riconoscimento del parlatore , dai file audio acquisiti nel corso di

una intercettazione ambientale. Le trascrizioni delle intercettazioni

ambientali sono spesso incomprensibili in quanto al linguaggio

parlato di aggiunge quello gestuale, naturalmente assente nei

dialoghi telefonici.

HOME

Trace

Criminalistics

isn’t a stand-alone Science, but the application of many

Scientifical and Technical procedures, some as simple as Photography,

others as advanced as Nuclear, all directed to identify the author of

a crime, to investigate its reasons, times and instruments, sometimes

even preventing it. Pivotal element of criminalistics is the trace,

that silent and incorruptible informer without it no investigation

can anyway succeed.

Trace,

in the vagueness of the word, and in its countless aspects, is

silent, but can deliver information when the investigator, by his

expericence, can extract the precious informations that can pack up a

guilty. Sometimes a trace apparently insignificant, can be unvaluable

for the investigation.

With

the word trace, we commonly refer to every sign left by a physical

body, being the proof of its passage, and by extension every sign

that is a proof of the happening of an event. Trace isn’t

necessarly physical: the voice isn’t. Trace, when possible,

must be recovered and set in safe custody, but in many cases a

photographic record is enough. Photography is still an unvaluable

method to bring a trace to the Court, because a written report is

often non sufficient to describe an event or a site.

Figures

here reproduced are an example of the countless traces that can have

interest in a Court, during a trial.

F1.

Various types of hematic traces.

A)

trickling (directed downwards, following gravity); B) drag (streaks

are seen); C) squirting (same origin, some traces are dots); D)

dripping (bigger drops splash around); E) false squirting (too much

substance, single traces with different orientation); F) blotting

(dots randomized, in shape and dimension); G) hand impressions; H)

detail of G.

F2.

Samples of the imprints on the ejector (left) and on the extractor

(right) on a spent cartridge case (evidence and sample), exploded

with a cal. 9 Parabellum Beretta 92 FS.

F3.

Sequence of a robbery. Images adquired can be sent to the prosecutor,

who can proceed to identify the subject.

F4.

A phone list trampled by an intruder, recovered in a office floor. On

the cover is evident a footwear impression. Following, the images of

the shoes, and the impressions, owned by two possible suspects. Only

one presents a feature that identifies not the model, but the single

shoe.

F5.

Details of fingerprints, represented by the type and the position of

classifiable characteristics, the so called points of identity,

including: 1) divides, 2) endings, 3) indipendent lines, 4) hooks (on

line endings), 5) crosses (between two lines), 6) bifurcations, 7)

tracts (fragments of lines between two parallel lines), 8) points (as

before, but an effective point, not a segment); 9) detours, 10)

islands (points in closed figures), 11) lakes (closed lines, without

points or lines inside), 12) interlacings.

F6.

Check forgery, revealed by infrared photography. The original sum,

500.000, was transformed in 1.500.000, adding a 1. The infrared

photography can differentiate the inks between original writing and

added writing.

F7.

Words from two typewrittwen documents; matching of the letters o in

the two documents (questioned and sample). The left side introflexion

of the letter, same in both documents, is the proof of the same

origin of the two typescripts.

F8.

On the left a detail from an automatic pistol, with the serial number

deeply drilled; on the center, enlarged detail of the same (being

deeply carved, serial number isn’t recoverable, anyway); on the

right, detail of a phase of the regeneration of a filed serial

number (before the regeneration process, on the firearm only the file

grooves are seen).

Informative

site about forensic sciences, with technical notes about crime

sciences, drawn from the collected essays of Antonio D’Arienzo,

essays and commentaries from experts in criminalistics, law and

technical investigation.

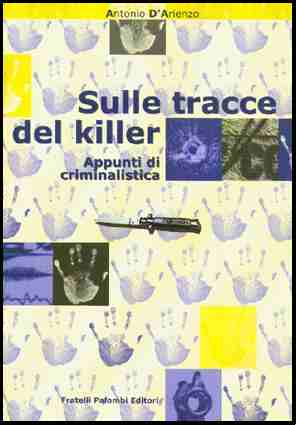

HOME

"Sulle

tracce del killer - Appunti di criminalistica" ISBN-8876219293

- "Abstract di: La traccia: dal sopralluogo al verdetto"

ISBN 88-87975-06-X - "Pregi e limiti dell'Indagine

Grafodocumentale" ISBN-978-88-87975-07-9 - "Diario di un

mostro" ISBN 88-87975-01-9, e tra i romanzi

di Antonio D'Arienzo, anche "Un

MAriTo per tutte",

edito da ICP, e numerosi mini romanzi, tra cui "I

due vagabondi".

Note sull'Autore

Antonio

D’Arienzo ha iniziato ad occuparsi di criminalistica da

giovanissimo, collaborando con famosi esperti che sono stati i suoi

maestri, tra cui Vacchiano, Sorrentino e, naturalmente, il padre,

Pietro, con il quale ha, tra l’altro, seguito lo storico

processo per la strage di Piazza Fontana. Ha poi preso parte con

sempre appassionato impegno, in qualità di consulente tecnico,

ai più importanti casi giudiziari italiani degli ultimi

trent’anni, dall’omicidio di Via Poma, alle

intercettazioni del bar Mandara, all’omicidio dell’Università

La Sapienza di Roma, al caso della moschea Al Harmini, al più

recente delitto di Perugia, passando per la strage del treno 904.

Antonio

D’Arienzo ha iniziato ad occuparsi di criminalistica da

giovanissimo, collaborando con famosi esperti che sono stati i suoi

maestri, tra cui Vacchiano, Sorrentino e, naturalmente, il padre,

Pietro, con il quale ha, tra l’altro, seguito lo storico

processo per la strage di Piazza Fontana. Ha poi preso parte con

sempre appassionato impegno, in qualità di consulente tecnico,

ai più importanti casi giudiziari italiani degli ultimi

trent’anni, dall’omicidio di Via Poma, alle

intercettazioni del bar Mandara, all’omicidio dell’Università

La Sapienza di Roma, al caso della moschea Al Harmini, al più

recente delitto di Perugia, passando per la strage del treno 904.

È

investigatore privato e consulente del Tribunale di Roma, nonché

autore di numerosi articoli ed interventi su riviste giuridiche e

scientifiche, di trattati tecnico-giuridici, spaziando dall’indagine

grafica alla balistica fino all’antroposomatica, ed altre

opere, romanzi fantastici e noir, questi ultimi ispirati dal contatto

professionale col mondo del crimine e nei quali ha riversato

esperienze, confessioni e testimonianze raccolte negli anni.

e-mail

info@infocrim.com

- cell. 3476690511 -

Studio Via Pietro Aretino n. 69 - 00137 Roma

HOME

In corso di

inserimento

particelle

ternarie particelle binarie Sb Ba Pb microanalisi microscopia

elettronica abbinata alla microanalisi a dispersione di raggi X

impronta latente vapori di cianacrilato cianoacrilato ninidrina

esaltazione delle impronte analisi per attivazione neutronica

assorbimento atomico tecniche applicabili in caso di omicidio

suicidio con armi da sparo armi da fuoco munizioni cartucce

contenenti nell’innesco e non nella carica di lancio o polvere

da sparo tecniche dell’infrarosso termico e infrarosso riflesso

ultravioletto sulla perizia o consulenza grafica o di analisi e

comparazione della grafia che si basa sulla indagine grafonomica o

metodo grafonomico o perizia grafologica che si basa sulla grafologia

che superano e integrano la perizia calligrafica e quella

grafometrica sulla perizia fonica o di riconoscimento vocale sulla

dattiloscopica impronte papillari impronte digitali indagine somatica

indagine antropometrica antropometria sulla perizia balistica su armi

munizioni esplosivi materie esplodenti sui residui dello sparo GSR

acronimo di Gun Shot Residues residui di colpo d’arma da fuoco

guanto guanto di paraffina tematiche criminologiche criminologia

medico legali medicina legale sulla procedura peritale presso il

tribunale la corte di assise corte di appello civile penale suprema

corte di cassazione note giurisprudenziali giurisprudenza sentenze di

merito Le parti di ogni elemento di scrittura lettera, cifra, ecc.

assumono nomi diversi a seconda della loro forma e struttura. La

parola prescelta, Sfogliata , contiene lettere con allungo superiore

e allungo inferiore, occhielli e asole, tagli, paraffi volutamente

esagerati per meglio rendere l’idea di ciò che si vuole

rappresentare. In particolare: 1 e 10: paraffo iniziale e finale 2:

allungo superiore che si inserisce nella zona superiore della

triplice ripartizione della scrittura 3: allungo inferiore che si

inserisce nella zona inferiore 4: occhiello 5: asola 6: esempio di

asola estremamente stretta tanto da identificarsi nell’asta 7:

puntino della i 8: filetto tratto ascendente 9: asta tratto

discendente 11: esempio di striature relative alla rotazione della

penna a sfera 12: esempio di sutura col termine sutura ci si

riferisce a quel punto del tracciato in cui la penna prima si stacca

dalla carta e poi riprende il tracciamento si tratta di una soluzione

di continuità lungo un segmento grafico apparentemente privo

di interruzione in corrispondenza della sutura generalmente si

osserva, dal retro del foglio e con luce radente, la maggior

pressione determinata dalla penna in fase di attacco e anche la

variazione di pressione tra i rami del tratto suturato sono diverse

le variazioni di pressione in corrispondenza dei tratti curvi e

stretti, dove, soprattutto con le biro, si riconosce una brusca

variazione della rotazione della sfera, tuttavia senza sutura 13:

taglio della t 14: riccio 15: estremo di tratto quello finale

generalmente è appuntito e può presentare uncini quello

iniziale spesso è caratterizzato da un maggior deposito di

inchiostro 16: esempio di occhiello suddiviso in più settori

17: collegamento 18: raccordo tratto orizzontale 19: asse della

lettera 20 e 21: linee che separano la zona centrale relativa al

corpo della lettera dalla zona superiore sede delle limitanti

superiori e dalla zona inferiore relativa alle limitanti inferiori la

linea 21 segnala la linea o l’allineamento di base Tra i

caratteri generali più rilevanti ai fini identificativi della

grafia, segnalo: il livello grafico o capacità grafica , cioè

l’attitudine di una persona a far uso della penna si tratta del

carattere grafico più importante. Un soggetto dotato di buona

capacità grafica può simularne una scadente invece, chi

ha scarsa attitudine all’uso del mezzo scrittorio, non riesce a

eseguire una scrittura evoluta l’impostazione grafica, cioè

il modo con cui la scrittura viene inserita nel foglio e come lo

occupa quindi, anche le marginature rispetto alle estremità

del foglio o di eventuali margini prestampati , nonché il tipo

di mezzo scrittorio adoperato ed altri elementi tipici che

caratterizzano quella specifica grafia lo stile della scrittura la

grafia può essere calligrafica, corsiva, a stampatello, ecc.

Tanto più si allontana dal modello scolastico, maggiormente

essa è personalizzata naturalmente, i segni grafici si

riferiscono ad uguali modelli, perché, in caso contrario,

nessuno capirebbe la scrittura di un altro. Acquisita una certa

personalizzazione, la grafia di un individuo, pur seguendo la sua

evoluzione o involuzione, mantiene pressoché inalterate nel

tempo le caratteristiche morfostrutturali dei segni lo sviluppo del

curvilineo e la presenza di angolosità le dimensioni delle

scritture, che possono essere piccole, medie o grandi le dimensioni

spesso sono solo indicative perché soggette alla postura di

chi scrive e allo spazio di scrittura determinato da margini fisici o

prestampati: si consideri chi compila un modulo o un bollettino

postale, che si trova obbligato a scrivere con dimensioni che possono

non essere le sue abituali le proporzioni tra le lettere, tra le

parole e tra i singoli segni grafici nell’ambito di una

medesima lettera o cifra la pendenza assiale delle lettere e delle

cifre, cioè l’inclinazione di esse rispetto alla riga di

base l’allineamento di base l’allineamento degli apici o

limitante superiore la fittezza tra le lettere la spaziatura o

larghezza tra le parole la distanza tra le righe la pressione grafica

pure questa soggetta alla postura: si consideri, ad esempio, la

scrittura di una persona allettata . I valori angolari dei tratti

finali di parola, la presenza o meno di tratti, di punti non

giustificabili con la punteggiatura, l’intersezione di lettere,

il raddoppio di alcuni segni, ritocchi, correzioni, tremolii, macchie

e riprese abituali non accidentali del tracciato, vanno tutti

interpretati come caratteri generali della grafia così anche

la presenza costante di sigle, crasi, forme abbreviate, con o senza

punto d’interpunzione, segni di ornamento, errori ortografici,

soprattutto se si ripetono nelle parole omografe la punteggiatura

rilevante nel caso di un eccessivo uso dei punti d’interpunzione

o l’assenza o l’errato inserimento degli stessi Tra i

caratteri particolari, cioè quegli elementi della scrittura

che possono riguardare solo alcune parti di essa, i più

rilevanti sono: la forma dei segni o la loro struttura ad esempio, la

sagoma o la costruzione di lettere e cifre omografe, dei collegamenti

tra lettere omografe o affini, la forma e la posizione dei punti

d’interpunzione la forma di alcuni segni che compongono le

lettere composte quali i tagli delle t la forma, la struttura e le

dimensioni degli occhielli i forestierismi o xenismi la posizione di

punti, apostrofi o accenti i raccordi linee curve o dritte di

collegamento tra filetti ed aste i risvolti la sezione curva che può

osservarsi in alcune lettere, superiormente o inferiormente gli

accessori elementi di completamento delle lettere, previsti dal

modello standard, quali il taglio della t ed il puntino della i ,

questi pure rientranti tra le peculiarità istintive, i

cosiddetti gesti fuggitivi i paraffi segni preparatori del filetto

iniziale della prima lettera di una parola o i prolungamenti del

tratto finale dell’ultima, spesso identificabili nei ricci

maggiormente vistosi le astine i ricci costituiti generalmente da

piccoli ganci nei punti di attacco e di stacco della penna le sedi

delle interruzioni interletterali in parole o in gruppi di lettere

omografi. L’esame per spettrofotometria di assorbimento atomico

si principia sul fatto che un solido, riscaldato all’incandescenza,

emette uno spettro continuo, rilevabile con opportuna strumentazione.

Nel caso di ricerca di residui di sparo, l’indagine interessa

alcuni metalli, significativi dell’avvenuto sparo, quali il

bario Ba , l’antimonio Sb ed il piombo Pb , riferibili

all’innesco delle cartucce, composto prevalentemente da sali di

piombo azotidrato o stifnato di piombo, miscelato a limitate quantità

di solfuro di antimonio e nitrato di bario agglomerato agglomerati

particelle sferiche micron μ Sono armi da sparo tutti quegli

strumenti che lanciano un oggetto proiettile attraverso un tubo canna

. Sono da fuoco se il lancio avviene per la spinta ricevuta dal

proiettile in conseguenza dell’espansione di gas che si

producono successivamente alla deflagrazione di una sostanza

esplosiva carica di lancio , a sua volta innescata dall’esplosione

di un’altra sostanza esplosiva miscela innescante Proiettile,

carica di lancio ed innesco fanno parte della cartuccia La cartuccia

delle armi moderne è fornita di un contenitore metallico

bossolo , tappato ad un’estremità dal proiettile. La

carica di lancio è all’interno del bossolo.

Nell’estremità opposta a dove ha sede il proiettile c’è

la miscela innescante, che può essere applicata internamente

al bossolo in munizioni per armi a percussione laterale, come le

calibro .22 o in un contenitore esterno al bossolo capsula di innesco

, in armi a percussione centrale Il lancio del proiettile e di quelli

cosiddetti secondari avviene dalla bocca della canna e, tenuto conto

della loro notevole velocità, vengono lanciati a distanza I

residui di sparo, naturalmente, essendo piccoli e leggeri vengono

stoppati dall’aria molto prima del proiettile, tranne un’esigua

quantità che segue il proiettile e rimane protetta dallo

stesso lungo la traiettoria. Questo non vuol dire che rimangano in

prossimità della canna I residui di sparo che raggiungono le

mani dello sparatore oppure i suoi indumenti o gli ambienti

circostanti, provengono dal punto di sfiato che, nelle armi ad

alimentazione semiautomatica, è quello del punto di chiusura,

ossia dove l’otturatore blocca il fondello della cartuccia, che

però si apre quando viene espulso il bossolo per far spazio ad

una nuova cartuccia. Nelle armi a rotazione è lo spazio

compreso fra il piano posteriore del tamburo e il castello della

rivoltella, dove fuoriesce la punta del percussore Nelle armi a

chiusura geometrica nelle quali la canna arretra nell’istante

successivo allo sparo il rilascio di residui di sparo è

inferiore a quanto non avvenga con le altre armi. Sebbene le

rivoltelle siano di fatto senza chiusura, non necessariamente

rilasciano più residui rispetto alle armi automatiche, in

quanto il bossolo non viene espulso dopo lo sparo, ma resta vincolato

all’interno della camera di scoppio praticata nel tamburo. Nei

fucili da caccia non automatici doppietta , il rilascio è

pressoché inesistente in quanto la canna resta vincolata al

castello anche dopo lo sparo notevole, invece, per i fucili da caccia

automatici Nella figura n. 2 si osservano, in alto, un fucile da

caccia tipo giustapposto, non automatico, ed una pistola

mitragliatrice, ossia ad alimentazione automatica, però

predisposta pure per sparare a raffica in basso, nella medesima

figura, una rivoltella vista di profilo, col tamburo ribaltato

all’esterno, e di lato ed una pistola ad alimentazione

automatica, non predisposta per la raffica cioè lo sparo di

più colpi agendo una sola volta sul grilletto Nella figura n.

4 si osserva la posizione della cartuccia, di profilo, all’interno

della canna nella figura n. 5, a sinistra, il fondello del bossolo

che sporge dal vivo di culatta della canna e, a destra, vincolato

all’otturatore dall’estrattore, dopo lo sparo, un istante

prima che per effetto dell’espulsore, per far posto nella canna

ad una nuova cartuccia, venga lanciato esternamente dall’arma

attraverso la stessa apertura che funge da punto di sfiato dei

residui di sparo. Nelle figure 6, 7, 8, 9 e 10, rispettivamente

vengono riprodotti: una cartuccia integra e suddivisa nei componenti

principali, radiografie di cartucce calibro .38 e .22 Long Rifle, un

bossolo, prima e dopo essere sezionato, e una capsula di innesco per

arma a percussione centrale che manca nelle armi a percussione

laterale, nel qual caso nel bossolo non si rileva posteriormente

quella cavità che nella figura 9 si osserva in basso, al

centro del fondello mappatura Con la tecnica cosiddetta dello stub ,

senza la possibilità di una precisa mappatura della superficie

sottoposta a prelievo, molti dati non possono essere accertati, e tra

questi neanche se le mani degli imputati fossero state o meno lavate

prima del prelievo Nella figura è tratteggiata la zona

cosiddetta elettiva della mano di chi impugna l’arma. È

in quella piccola superficie della mano dove si depositano i maggiori

residui di sparo in conseguenza dello stesso I residui, naturalmente,

sono tanto più concentrati quanto più la zona della

mano sottoposta ad esame è prossima al punto di sfiato dei gas

che, nelle pistole ad alimentazione automatica, corrisponde al punto

di chiusura dell’arma, mentre nelle rivoltelle corrisponde

all’estremità posteriore del tamburo Si osservi anche la

tavola n. 8, in cui si constata la rarefazione dei residui più

si è distanti dalla zona di sfiato dei gas polizia di stato

guardia di finanza arma dei carabinieri tracce e ultratracce reattore

nucleare polizia scientifica catalogo nazionale delle armi comuni da

sparo commissione consultiva centrale per il controllo delle armi

collegamenti in corso

F1.

Vari tipi di tracce ematiche: A) colatura (si dirigono parallele

verso il basso per effetto della forza di gravità); B)

trascinamento (si osservano striature); C) schizzi (hanno uguale

provenienza e alcune tracce sono puntiformi); D) gocciolatura (si

determinano rimbalzi attorno alle gocce più consistenti); E)

falsi spruzzi (diverse direzioni delle singole tracce); F)

imbrattamento (macchie disordinate, non uguali, non circolari); G)

impronte di mani; H) particolare di “G".

F1.

Vari tipi di tracce ematiche: A) colatura (si dirigono parallele

verso il basso per effetto della forza di gravità); B)

trascinamento (si osservano striature); C) schizzi (hanno uguale

provenienza e alcune tracce sono puntiformi); D) gocciolatura (si

determinano rimbalzi attorno alle gocce più consistenti); E)

falsi spruzzi (diverse direzioni delle singole tracce); F)

imbrattamento (macchie disordinate, non uguali, non circolari); G)

impronte di mani; H) particolare di “G".

F9-B

F9-B F9-C

F9-C

Antonio

D’Arienzo ha iniziato ad occuparsi di criminalistica da

giovanissimo, collaborando con famosi esperti che sono stati i suoi

maestri, tra cui Vacchiano, Sorrentino e, naturalmente, il padre,

Pietro, con il quale ha, tra l’altro, seguito lo storico

processo per la strage di Piazza Fontana. Ha poi preso parte con

sempre appassionato impegno, in qualità di consulente tecnico,

ai più importanti casi giudiziari italiani degli ultimi

trent’anni, dall’omicidio di Via Poma, alle

intercettazioni del bar Mandara, all’omicidio dell’Università

La Sapienza di Roma, al caso della moschea Al Harmini, al più

recente delitto di Perugia, passando per la strage del treno 904.

Antonio

D’Arienzo ha iniziato ad occuparsi di criminalistica da

giovanissimo, collaborando con famosi esperti che sono stati i suoi

maestri, tra cui Vacchiano, Sorrentino e, naturalmente, il padre,

Pietro, con il quale ha, tra l’altro, seguito lo storico

processo per la strage di Piazza Fontana. Ha poi preso parte con

sempre appassionato impegno, in qualità di consulente tecnico,

ai più importanti casi giudiziari italiani degli ultimi

trent’anni, dall’omicidio di Via Poma, alle

intercettazioni del bar Mandara, all’omicidio dell’Università

La Sapienza di Roma, al caso della moschea Al Harmini, al più

recente delitto di Perugia, passando per la strage del treno 904.